【中信新三板】新三板市场策略专题—改革风起,以港为鉴发布时间:2017-06-20 17:29:39

投资要点

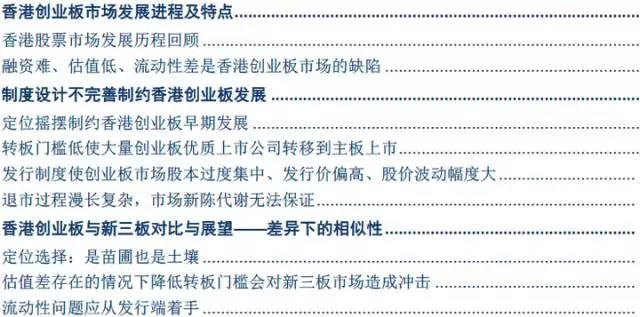

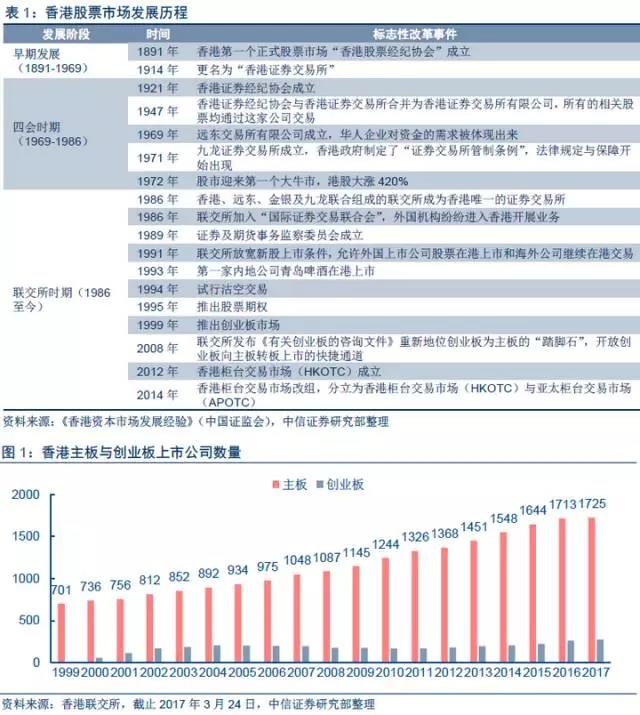

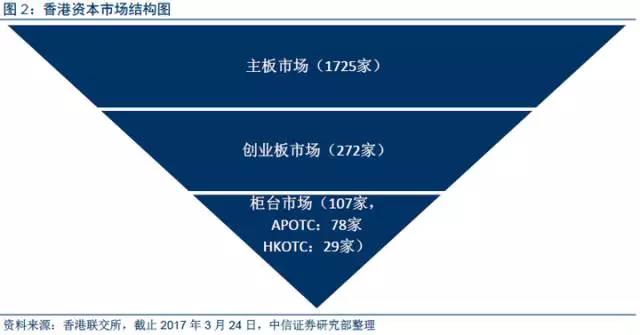

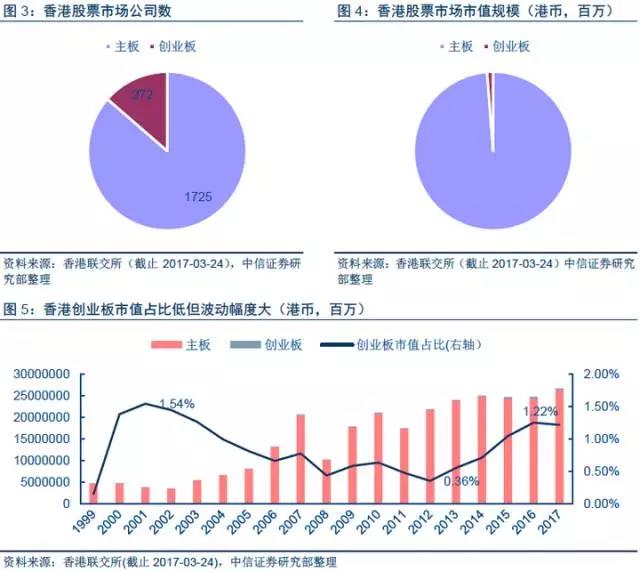

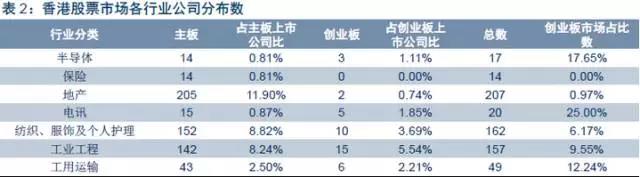

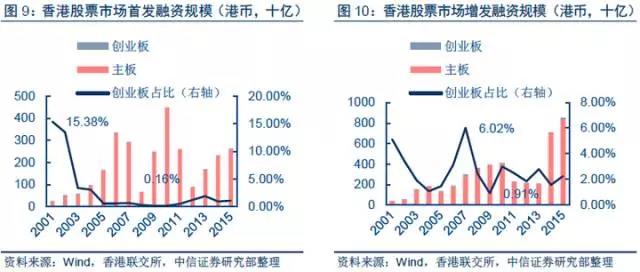

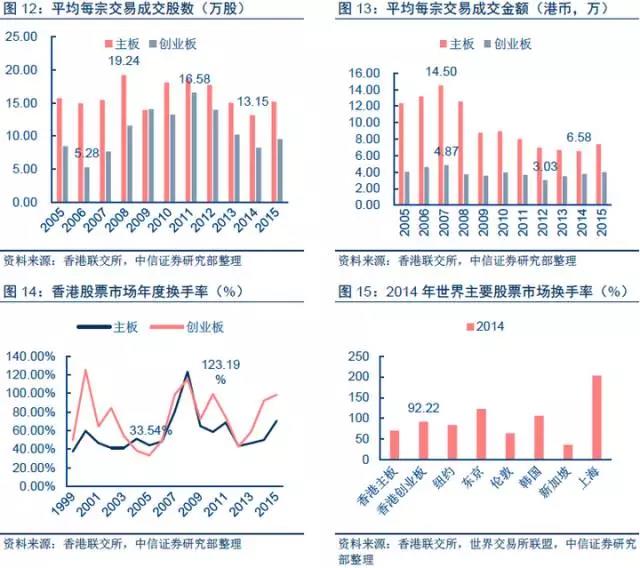

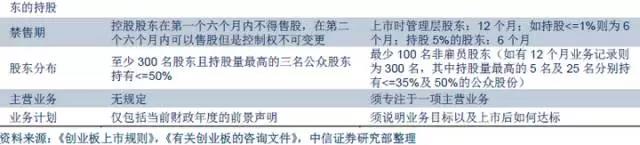

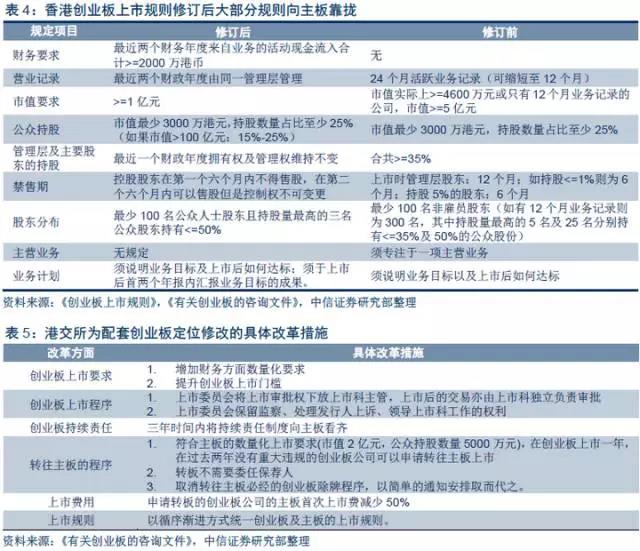

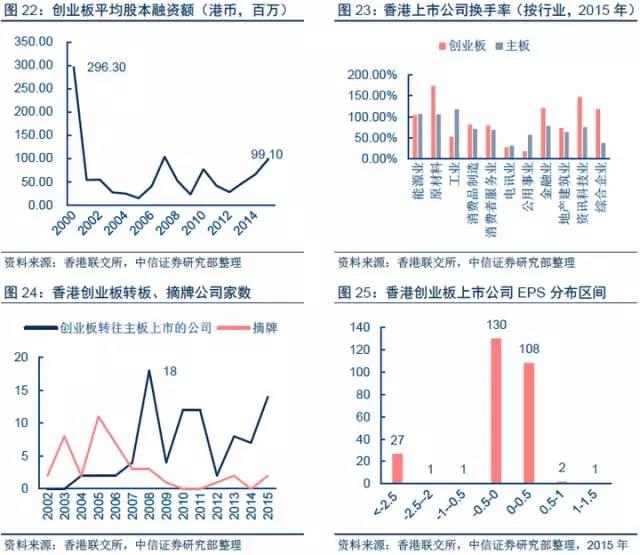

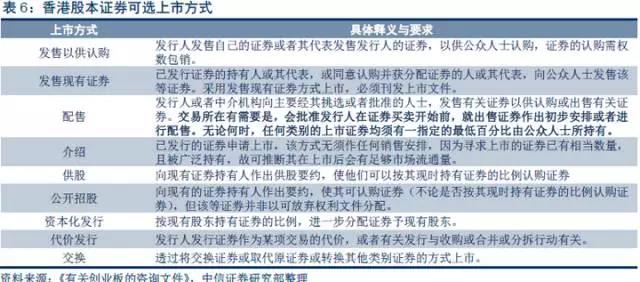

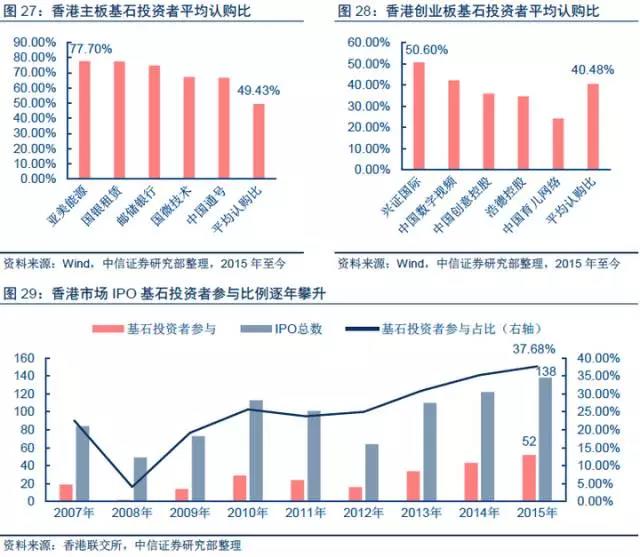

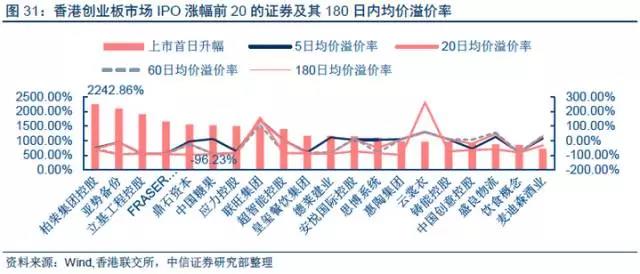

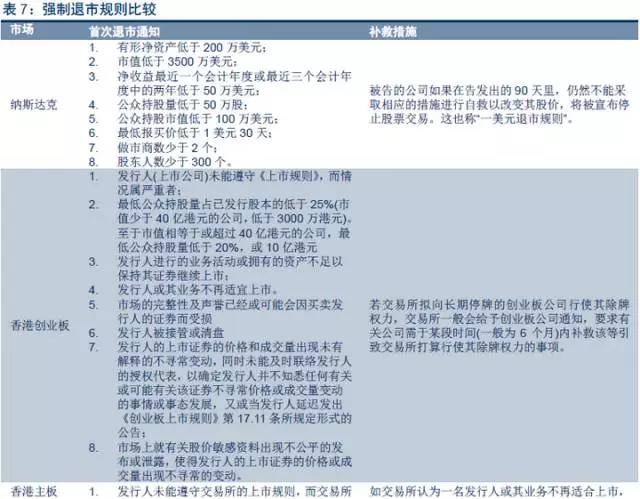

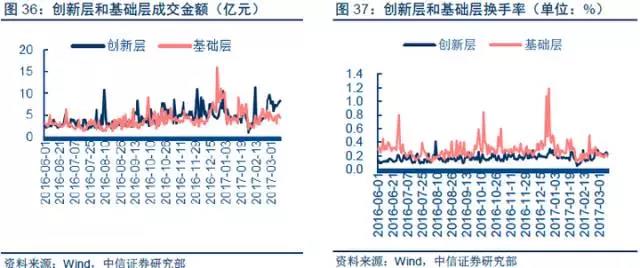

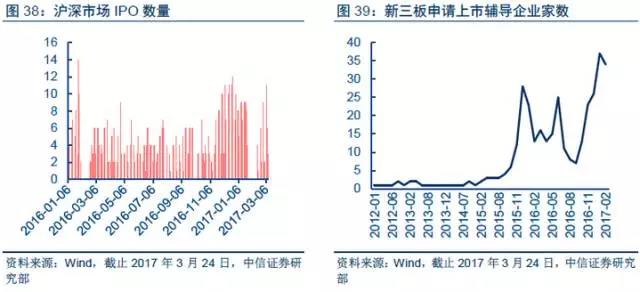

香港创业板是香港资本市场上世纪末为新设立企业与增长型企业开辟的独立市场,融资难、估值低、流动性差是香港创业板市场的缺陷。(1)香港创业板市场目前有272家上市公司,市值仅占香港股票市场市价总值的1.55%。(2)相较于主板市场来说,香港创业板市场融资能力差、交易冷清。(3)与全球其他新兴市场相比,其换手率、估值水平均偏低。从融资功能、交易功能、定价功能等各个角度来看,目前的香港创业板市场并不是一个运转良好的市场。 我们认为,香港创业板市场的问题是由其制度设计不完善导致的,具体表现为:(1)定位摇摆不定制约创业板早期发展。香港创业板经历了由独立市场到预备板市场的定位转变,定位的摇摆使投资者无法对创业板上市公司价值形成正确认识。(2)主板融资与交易功能上的优势使得优质创业板上市公司通过转板制度离开创业板。联交所在主板相对于创业板存在优势的情况下降低转板要求,创业板优质上市公司因此离开创业板市场。(3)创业板市场发行制度使股本过度集中、发行价偏高、股价波动大。高比例的基石投资者使得创业板发行价高、股本集中;配售过程中首要承配人配售股份占比高使得创业板市场流动性差、股价波动大。(4)退市制度不存在数量化要求。大量未能及时成长起来的公司在创业板沉淀,拉低整体创业板上市公司质量,流动性进一步减弱。 香港创业板市场发展中遇到的问题与新三板市场目前面临的问题具有相似性,新三板市场可以从香港创业板市场定位、转板、流动性三方面汲取经验: “苗圃”与“土壤”兼备,精选层成为突破方向。(1)让新三板优质的、精选的公司通过制度改革能够留在三板这个“苗圃”从而得到展示,树立良好的示范效应;(2)为新三板处于成长阶段和孵化阶段的基础层公司提供便捷的融资平台,在新三板这块“土壤”上成长。“苗圃”和“土壤”应该是并列关系,而非因果关系。在这种背景下,我们认为精选层或将成为新三板的苗圃,成为下一阶段新三板制度改革的重点突破方向。 广义上的转板也可以是新三板内部的转板。过万家的企业数量使得新三板具备了进行差异化制度供给的潜力。只有当新三板自身具备了较为完善的场内市场功能,才能使得转板不管是在法理上还是技术上更具可操作性。未来新三板的转板制度,不仅仅是挂牌企业从新三板到主板,而且也必须包括新三板挂牌企业从基础层转到创新层或者精选层的制度设计。这种设计的精巧之处在于,既为那些达不到公开交易标准的成长型企业提供了融资的平台,也能够保证新三板所具备的场内市场功能足以吸引优质企业留在新三板,从而使得新三板的发展能够持续、健康和稳定。 新三板流动性问题症结在发行端。香港创业板在发行过程中配售分配过于集中、基石投资者占比过高带来的股本集中度高的问题在新三板同样存在。新三板挂牌企业中前十大股东持股比例分别超过60%、70%、80%、90%的公司占比数依次为98.9%、96.9%、91.5%、80.3%。新三板股权高度集中的状况是导致了市场流动性匮乏的关键因素。主板市场IPO提速以及限制再融资政策对新三板市场的意义是加大了三板优质公司未来单次发行突破35人的概率,这对于改善新三板市场的流动性具有重大意义。股本的扩大、股权的分散,才能使得投资者门槛的降低和竞价交易机制的引入发挥更大的效能。 风险因素。经济下行引发中小微企业经营困难。制度改革进程低于预期。 香港创业板市场发展进程及特点 香港股票市场发展历程回顾 香港股票市场发展历史悠久,现今结构相对简单。香港的证券交易历史可以追溯到十九世纪末,经过了将近一个世纪的无序发展与成长,1986年以联交所的成立为标志开始迈入成熟期。为服务成长型以及新成立的公司,联交所在上世纪末推出了独立于主板市场的创业板市场,并定位于成为亚洲的纳斯达克市场。与欧美多层次资本市场相比,香港市场的结构相对简单,场内市场包括香港联合交易所主板市场与香港联合交易所创业板市场,场外市场于2012年设立但迄今鲜有企业选择在香港柜台市场挂牌。 创业板市场诞生历经曲折,成长之路亦命途多舛。1986年联交所就提出了设立创业板市场的构想,但股灾、美联储加息等一系列事件的相继发生导致创业板的构想无疾而终,直到1997年,联交所成立专职小组经过两年的筹备,1999年11月创业板才正式揭幕。在创业板成立初期,创业板高速发展,交易量一度占到联交所的8%,联交所在其2002年年报中声称“创业板仍是亚洲同类市场中的佼佼者”、“创业板集资额位列区内同类市场之首”,随后,2003年,互联网泡沫被戳破,创业板的交易活跃度开始降低,联交所不得不在2005年开启了为期3年对创业板定位的讨论与思考,2008年6月联交所发布《有关创业板咨询的总结》将创业板定位成为“跃升主板的踏脚石”,但收效甚微。随着达到主板上市标准的优质公司纷纷从创业板转至主板市场,创业板优质公司日益减少,导致投资者参与创业板市场的热情不高,交易功能走弱直接影响到创业板市场的定价,而定价功能的缺失间接对创业板的融资能力造成冲击,导致创业板市场发展受阻。 融资难、估值低、流动性差是香港创业板市场的缺陷 创业板上市公司数量少,平均市值小,行业分布不均衡 创业板市场共有上市公司272家,占香港股票市场上市公司数量的13.62%。根据香港联交所2017年3月24日数据,从数量上看,香港主板市场上市公司数量占据绝对优势:香港股票市场上市公司共1997家,其中主板市场上市公司数量为1725家,占香港股票市场上市公司总量的86.38%;创业板市场上市公司数量为272家,占香港股票市场上市公司总量的13.62%。 创业板市场市值占比始终不足1.55%,创业板市场上市公司平均市值仅为12.2亿港元。根据香港联交所2017年3月24日数据,香港创业板市场上市公司市价总值占香港股票市场整体市值的1.22%;同时,观察1999年至2016年的数据,香港创业板市场市价总值占比一直低于1.55%。从平均市值的角度来看,创业板市场上市公司平均市值为12.2亿港元;主板市场上市公司平均市值为150亿港元,约为创业板市场上市公司市值的12倍。 主板市场上市公司在各个行业均衡分布,创业板市场上市公司行业分布不均衡。(1)创业板市场在保险、零售、煤炭、银行、运输五个行业上市公司数量为0。(2)从市场内部行业结构分类来看,主板市场中地产与软件服务业分别占主板上市公司总量的11.90%与3.31%;而创业板市场中地产与软件服务业占创业板上市公司总量的比则分别为0.74%与14.76%。其他行业两个市场内部占比之间的差距均在5%以内。(3)从主板市场与创业板市场横向比较的角度来说,创业板市场占股票市场上市公司总数比值最高的的是支援服务(GISC分类为特殊消费者服务业,42.11%)与软件服务业(41.24%)两个行业;主板市场占比最高的则为地产(99.03%)、公用事业(95.16%)、纺织服饰及个人护理(93.83%)等行业。 创业板市场新兴行业市值占比高,传统行业市值占比低。根据香港联交所发布的2015年《市场资料》,我们发现:(1)咨询科技业与消费者服务业市值在创业板市场市价总值中的比重一直高于20%。(2)能源、原材料、公用事业等行业市值在创业板市场市价总值中的比重则一直低于5%。(3)金融业市值占比不断上升,由2006年的2.85%上升至2015年的12.66%。 主板市场内地企业数量不断提升,创业板市场内地企业数量持续下降。从上市公司来源地来看,在香港主板上市的H股与红筹股数量不断攀升,至2015年共计346家内地企业在主板上市,虽然其数量只占到主板市场的21.05%,但是总市值占比却达到了42.14%;而创业板市场则是另一番景象,自2006年开始,选择继续留在创业板市场的内地企业数量不断减少,创业板内地上市公司数量持续下降,市值占比也由2009年32%的高点降至2015年的7.95%。 创业板市场融资能力远不及主板市场 创业板市场融资能力远不及主板市场。创业板市场融资规模小于主板市场,融资规模与其市值规模不匹配。从宏观上看,无论是IPO融资规模还是增发融资规模,香港创业板市场都远小于主板市场。创业板IPO融资规模占市场整体IPO融资规模的比重自2002年之后快速下降,最低点时仅占市场整体IPO融资规模的0.16%,与其市值规模(占市场整体的1.2%)不匹配;增发融资情况也不甚理想,融资规模占比徘徊于2.0%上下。从微观上看,香港主板市场平均每家上市公司IPO募集资金金额是创业板上市公司的20.67倍;以增发募集总金额与上市公司数的比值近似估算平均增发募资金额,主板市场平均每家上市公司增发募资金额也为创业板市场的9.11倍。 创业板市场交易低迷,换手率低于全球主要新兴市场 创业板市场交易低迷,年均成交额为758亿港元,仅占香港股票市场年均成交额的0.24%。香港股票市场的成交金额基本来源于主板市场的交易;创业板市场从2004年开始至今交投冷清,创业板市场成交额占比在2012年达到最低点,仅为香港股票市场整体成交额的0.25%。1999年至2015年期间,香港主板市场年均成交额达到10.8万亿港币,而创业板年均成交金额仅为758亿港币。 创业板市场每宗交易的平均成交股数多但平均成交额低。从每宗交易的微观结构上来说,2005年至2015年,创业板和主板每宗交易平均成交股数分别为10.81万股和16.11万股,每宗交易平均成交金额分别为3.90万港元与9.64万港元。相比之下,创业板市场每宗交易平均成交股数多但平均成交金额低 创业板市场换手率与主板市场不相上下,低于世界主要新兴股票市场。从香港市场内部来说,创业板市场在成立之初换手率远高于主板市场;2002年以后,创业板市场换手率与主板市场换手率较为接近。从全球的角度来看,根据2014年世界交易所联盟的数据,香港创业板市场的换手率虽然高于欧美成熟资本市场,如纽约、伦敦、新加坡等,但相较于一些新兴市场,如韩国、东京、上海来说,其换手率水平仍处在低位。 创业板市场估值水平低于世界主要新兴市场,估值水平波动较大 创业板市场估值水平高于主板市场,低于世界主要新兴市场,估值水平波动较大。(1)从香港市场内部来看,根据联交所2015年《市场资料》,2014年香港主板市场上市公司平均市盈率为10.94倍,创业板市场上市公司平均市盈率为11.59倍。(2)创业板市场上市公司估值水平波动较大,2008年创业板市场上市公司平均市盈率仅为8.01倍,2015年则跃升到76.94倍。 投资者结构机构化、股本集中度高导致了创业板市场的低流动性 投资者结构机构化是香港创业板市场周转率低的重要原因。(1)香港股票市场交易参与者中,机构投资者一直占据主导地位,其成交金额占比稳定保持在60%上下。(2)海外机构投资者成交金额占比达到30%,高于本地机构投资者成交金额占比。(3)交易所本身参与成交的金额则不断上升,从3%上升至22%。(4)与之形成对比的是,个人投资者成交金额占比则持续下降,由2000年的51%下降到2015年的27%。我们认为,一方面,机构投资者持有同一只股票的时间相对于个人投资者来说更长,机构投资者占比高导致香港市场整体周转率低;另一方面,机构投资者,尤其是海外机构投资者,投资策略更加稳健成熟,风险偏好低,因此他们更加不愿意投资业绩不确定性大、风险更高、流动性更差的创业板市场,进一步降低了创业板市场的流动性。 股本集中度高是香港创业板市场低流动性的原因之一。根据我们的观察,香港创业板市场在发行过程中的两种制度使得创业板股本集中度高:(1)基石投资者认购比例高导致创业板发行价过高、股本集中度高。(2)配售发行方式占比高,股权高度集中首要承配人。在香港市场的新股发行过程中,只要满足股东分布要求,发行人可以选择以纯配售的方式进行发行,而在创业板市场的发行过程当中,我们发现一大部分上市公司在以纯配售方式发行上市时,股权高度集中在了首要承配人,损害了创业板市场的流动性。关于这部分的内容我们在下文将详细探讨。 制度设计不完善制约香港创业板发展 定位摇摆制约香港创业板早期发展 创业板在设立时的初衷是成为一个另类市场。香港创业板在成立初期是为了成为一个另类市场,独立于主板市场,服务于新成立以及增长型公司。这点可以从联交所官方文件当中得到印证,比如联交所2000年年报:“以新成立及增长型公司为主要服务对象的创业板”。2008年《有关创业板的咨询文件》当中:“在设立时,创业板的原意是成为一个另类市场”。 创业板成立之初异常火爆,互联网泡沫破裂后市场表现急转直下,联交所重新思考创业板定位。创业板在推出的前三年异常火爆。从IPO涨幅上来看,2000年上市的汤姆网在IPO当日创下了335%的日涨幅记录;从交易情况来看,创业板指数屡创新高,在2001年1月23日达到最高点3286.95点。然而在指数的大涨中,监管不严格的问题也暴露出来,如没有严格的准入与信息披露机制(此时《创业板上市规则》中对盈利性没有数量上的具体规定),投机氛围越来越严重,劣质股票趁机上市、大行其道。当互联网泡沫被刺破时,创业板指数猛跌至2003年的108.30点。随后创业板日渐式微,交易量一再下滑,到2007年只有2家公司选择在创业板IPO,市场情绪到达冰点。持续低迷的成交量使得联交所不得不重新思考创业板市场在整个资本市场中的定位。 预备板定位制约创业板市场发展。联交所在经历了2006年至2008年三年的征询公众意见与内部研究之后,确认了创业板的定位为主板的预备板。但是,定位的改变实际上却制约了创业板的发展,创业板与主板在融资与交易功能上的差距被进一步拉大。从融资功能上看,2015年全年创业板市场上市公司股本融资额占香港股票市场的1.98%,相比2007年的3.38%大幅下降。从交易功能上来看,2015年全年香港创业板成交金额占香港股票市场的0.98%,相比2007年的0.74%仅略有上升。我们认为,交易所对创业板市场定位的摇摆不定,一方面使得创业板上市公司对自身的定位难以形成统一认识;另一方面,投资者也无法形成对创业板上市公司价值的正确认知,进而放弃投资创业板上市公司。 转板门槛低使大量创业板优质上市公司转移到主板上市 为配合创业板市场定位转变,联交所降低创业板上市公司转板难度。为了配合创业板市场“预备板”定位,联交所出台了一系列措施。一方面,联交所修改创业板上市规则,增设创业板IPO的现金流要求,提高上市门槛;另一方面联交所降低创业板上市公司转板的难度,提高创业板公司信息披露的标准。 主板融资与交易功能上的优势使得优质创业板上市公司通过转板制度离开创业板,而未能成功发展起来的企业在创业板不断沉淀。(1)在2008年转板制度实行以前,转板难度等同于直接在主板上市,但是仍然有10家创业板上市公司于创业板摘牌转而在主板上市。我们认为,优质创业板上市公司纷纷谋求转板是由于主板相对于创业板在融资与交易功能上具有优势。联交所降低转板难度之后,更多符合条件的创业板上市公司纷纷选择转板,在2008年,转板制度推出的首年,即有18家创业板上市公司选择转板。(2)未成功发展起来的创业板公司则会在创业板不断沉淀。以2015公布年报看来,创业板上市公司之中有159家上市公司每股收益为负值,占创业板上市公司总数(271家)的58.52%。(3)转板制度对创业板市场来说并无益处。从平均股本融资额的角度看,2000年创业板上市公司平均股本融资额为2.96亿元港币,至2015年则下降至9000万港币;从流动性的角度看,创业板市场的流动性也未曾随着转板制度的实行而变得更好,多数行业比如工业、公用事业、电讯业的流动性依旧弱于主板市场上市公司。 长期来看,主板与创业板市场之间的隔阂因为转板而加深。转板制度的实施从长期来看,无异于是让创业板市场的上市公司贴上了“劣等公司”的标签。创业板公司会因此而形成低人一等的自我认识,从而努力的逃出这个市场,这种出逃甚至可能不是基于理性和公司发展的判断,创业板市场与主板市场之间的隔阂与矛盾也会愈加严重。故而我们认为,主板的相对估值、融资的优势存在的情况下,转板制度不仅对创业板成为起“优胜劣汰”作用的第二板无益,更会动摇创业板存在的根基。 发行制度使创业板市场股本过度集中、发行价偏高、股价波动幅度大 上市公司倾向选择进行配售以引入基石投资者与保证顺利发行 香港证券发行方式多样,配售方式占比超过50%。香港股本证券上市方式多样,根据联交所《上市规则》,IPO发行方式包含发售以供认购、发售现有证券、发售以供配售3种方式,再融资发行方式则包括配售、供股、公开招股、代价发行、认股权证、认购6种方式。分市场观察,1999年至2015年间,创业板上市公司IPO时,采取配售方式的融资金额占融资总额的86.69%;而主板上市公司IPO时,采取配售方式的融资金额占融资总额的71.36%。再融资过程中,创业板市场采取配售方式的融资金额占融资总额的85.52%,相比之下,主板的比率仅为40.35%。 我们认为,香港市场证券发行配售方式占比高有两个原因:(1)基石投资者需采用配售方式进行认购。基石投资者的具体情况最迟需要在招股说明书中披露,而配售方式可以使发行人在IPO之前就出售证券,这样的制度安排决定了基石投资者的认购需要通过配售方式进行。这个因素在主板的配售过程中更加明显。(2)配售方式有助于上市公司提前确定发行价区间并更快卖出发行的证券,确保发行的顺利进行。配售协议拟定于发行人IPO之前,这一性质使得配售方式一方面可以减轻发行人在销售证券上的压力,另一方面使得发行人在IPO之前就能提前确定发行价的区间,降低了发行时价格剧烈波动的风险。这一因素在创业板市场的配售当中更为显著。 基石投资者制度的存在简单导致市场流动性在发行端受到损害 基石投资者制度有利于保证上市公司IPO顺利发行、提振股价。(1)香港市场基石投资者制度引进时的目的是确保国有企业IPO正常发行:从2005年开始,一大批国有企业选择在港上市,为了担保在港上市国有企业IPO顺利发行并提振股价,基石投资者的概念开始被引入香港IPO市场。(2)基石投资者的权利义务相当于上市公司大股东,不存在类似于做市商的维护上市公司流动性与股票价格的义务。 香港市场IPO中基石投资者参与度不断提升。观察2007年至2015年数据,从基石投资者参与IPO的数量上来说,基石投资者参与香港市场IPO比例不断上升,2015年香港市场138家公司IPO,52家公司IPO有基石投资者参与,占比达到了37.68%;从基石投资者参与认购的金额情况上来说,基石投资者参与认购的金额占IPO募资总额的比例不断上升。微观上来说,主板市场中的亚美能源基石投资者认购比达到77.70%,创业板市场中的兴证国际基石投资者认购比也达到50.60%。宏观上来看,据Wind不完全统计,2015年至2017年3月发生的IPO中,主板市场基石投资者平均认购比为49.43%(整体法);创业板市场平均认购比为40.48%(整体法)。 基石投资者制度的弊端是:市场整体股本过度集中、发行价偏高;市场流动性在发行端受到损害。(1)基石投资者认购的比例越高,IPO的定价受其影响就越大:基石投资者在公司正式做簿登记之前就需签订基石认购协议,IPO时基石投资者需要以IPO定价认购事先约定好的一定量股票,因此,香港市场IPO前期的定价过程几乎是围绕基石投资者进行的。(2)基石投资者均存在6至12个月不等的锁定期。(3)基石投资者占比过高对香港创业板市场流动性造成伤害。我们认为,过高比例的基石投资者与交易所设计基石投资者制度时的初衷已背道而驰,高比例的基石投资者一方面会在抬高IPO的定价,另一方面则会在发行端使股本集中度过高,给市场的流动性带来伤害。 创业板配售当中股权高度集中于首要承配人影响市场流动性 创业板配售当中,股权高度集中于首要承配人。从宏观上来说:(1)2015年至2017年2月份,创业板共有49家公司IPO,其中48家公司选择仅以配售方式发行。(2)在创业板2015年全年及2016年上半年的IPO中,虽然整体发行的平均承配人数为135,但前25名承配人共取得配售股份的96%。从微观上来看,根据香港证监会的观察,在创业板IPO的多宗配售中存在如下现象:(1)发售时,大部分股份被分配给一小部分配售代理,而这些配售代理只将股份配售予少数承配人,剩余的股份被分成少量股份配售给大批承配人。(2)尽管承配人数目超过100人,但最终的分配结果与把发售股份只向首要承配人配售大致相近,导致股权高度集中在首要承配人。(3)一部分投资者多次在表面上无关联关系的创业板IPO中成为首要承配人。这种做法实际意义上的削弱了香港《创业板上市规则》中上市证券必须有一个公开市场的规定。 创业板市场上市公司股价大起大落,IPO首日平均涨幅605%,但成交薄弱,67.85%的股票180日均价相对于发行价存在折价。我们统计了2015年至2016年8月期间进行IPO的创业板上市公司:(1)创业板IPO日平均涨幅远超主板。2015年,创业板上市公司在IPO时,日均涨幅为743%;2016年上半年的IPO日平均涨幅为454%。相比之下,主板市场的涨幅分别仅为5%及15%。柏荣股份、亚势备份、立基工程IPO日涨幅均超过15倍。(2)虽然创业板股票在IPO时涨幅惊人,但是成交薄弱。平均来说,2015年,创业板上市的所有创业板股票的首日成交额比(首日买卖的股份/配售股份)为13%,2016年上半年,相应的成交比率为15%;相比之下,主板则高达42%和61%。(3)近7成创业板上市公司的180日成交均价相对于发行价存在折价。IPO日升幅最大的20只创业板股票中,90%股票的180日均价相对于IPO日存在折价,60%的股票跌幅超过80%。平均来说,2015年上市的创业板股票的成交价在一个月内从最高位下跌的幅度达到47%。 我们认为,创业板配售当中股权高度集中首要承配人,带给市场的不良影响有:(1)市场流动性无法保证。我们认为,从结果出发,创业板上市公司配售时的做法使得股权高度集中于首要承配人,股本集中度上升,市场整体流动性下降。(2)股票价格波动剧烈。股权高度集中使大股东操纵股价的成本下降;同时,同一批承配人在不同的上市公司IPO配售当中可以联合抬高股价、输送利益,导致创业板上市公司上市后股价波动剧烈。 退市过程漫长复杂,市场新陈代谢无法保证 创业板相较于欧美成熟市场而言被强制退市公司数量少。综合而言,港股年退市率不足1%,而且主动退市多,强制除牌少。具体而言,在2008年至2013年期间,创业板被强制退市公司总数仅为5家,年均1家,明显低于其他海外成熟市场。以美国市场为例,1995年至2002年的8年间,高达7000多家上市公司被强制退市,其中过半数是由于财务指标不达标或信息报告违法而被强制退市。 退市规则模糊不清、退市流程复杂、无退市衔接流程是创业板市场退市率低的主要原因。(1)退市规则缺乏可量化的标准。在退市标准上,联交所有权在认为发行人不再适合上市、缺乏足够业务或财务运作条件,以及已停牌公司的复牌计划不足以维持上市等情况下,决定将该证券除牌。这种过于宽泛的退市标准很容易引起争议。(2)退市流程复杂冗长。具体来看,所有强制性退市案中,从公司停牌到发出退市通知,一般需要经过2年以上的监察期,加上复牌补救以及行政复核等,有可能长达数年时间。如牡丹汽车退市程序,从2005年3月到2013年3月,长达60个月。相比较之下,在美国纳斯达克,从交易所发现公司不符合持续上市条件至决定发出退市通知,一般不超过75天,即使严格走完全部流程,也会在360天以内,不存在退市程序延期的情况。(3)缺少退市衔接流程加大退市难度。香港退市机制中,并未设置如美股“粉板”的场外市场,供退市股票流通。“一退到底”对公众投资者利益损害巨大,使得监管部门对待退市异常谨慎。在这三方面的原因共同作用下,香港市场退市率持续维持在低位。我们认为,不完善的退市制度不利于市场资源配置和优胜劣汰功能的行使,同时,由于未能发展的公司在创业板不断沉淀,投资者对于创业板市场的整体评价不断降低。 香港创业板与新三板对比与展望——差异下的相似性 我们认为,香港创业板市场与新三板市场因为服务的对象不同而具有一些根本性差异。但是,我们想探讨的则是新三板市场与香港创业板市场的相似之处以指导新三板市场的良好健康发展。 定位选择:是苗圃也是土壤 新三板与香港创业板在资本市场中的定位选择存在相似性,单纯预备板定位不可取。市场上对于新三板市场的定位争议在于:新三板应当作为一个独立市场还是成为主板的预备板市场。香港经验告诉我们:长远看,预备板定位会使新三板现存企业产生低于主板市场上市公司一等的自我认同,同时也会使投资者对新三板市场挂牌公司的价值形成负面评价。 “苗圃”与“土壤”兼备,精选层成为突破方向。(1)让新三板优质的、精选的公司通过制度改革能够留在三板这个“苗圃”从而得到展示,树立良好的示范效应;(2)为新三板处于成长阶段和孵化阶段的基础层公司提供便捷的融资平台,在新三板这块“土壤”上成长。“苗圃”和“土壤”应该是并列关系,而非因果关系。在这种背景下,我们认为精选层或将成为新三板的苗圃,成为下一阶段新三板制度改革的重点突破方向。 估值差存在的情况下降低转板门槛会对新三板市场造成冲击 估值差存在的情况下降低转板门槛会对新三板市场带来冲击。关于转板的障碍,市场上讨论最多的几点包括沪深交易所的承接压力、注册制以及核准制的冲突、与证券法不相符合等几个方面。我们从香港转板市场的经验中可以看到,在新三板自身制度建设有待完善的背景下全面进行转板制度将大概率使得优秀的新三板企业争相离开新三板市场,而未能及时发展起来的企业在新三板市场内不断沉淀。新三板的转板制度应当在确保新三板市场以及新三板挂牌公司的活力与能量得到保证的前提下,依据企业自身的发展阶段让企业自主选择,而非单纯地让企业出于估值和交易的差异来选择不同的交易所场所。 广义上的转板也可以是新三板内部的转板。随着申请IPO辅导的公司逐渐增加,新三板再次走到了制度创新的转折点。过万家的企业数量使得新三板具备了进行差异化制度供给的潜力。我们一直强调,新三板完全可以将场内市场和场外市场的功能兼顾起来,而只有当新三板自身具备了较为完善的场内市场功能,才能使得转板不管是在法理上还是技术上更具可操作性。未来新三板的转板制度,不仅仅是挂牌企业从新三板到主板,而且也必须包括新三板挂牌企业从基础层转到创新层或者精选层的制度设计。这种设计的精巧之处在于,既为那些达不到公开交易标准的成长型企业提供了融资的平台,也能够保证新三板所具备的场内市场功能足以吸引优质企业留在新三板,从而使得新三板的发展能够持续、健康和稳定。 流动性问题应从发行端着手 新三板流动性问题症结在发行端。香港创业板在发行过程中配售分配过于集中、基石投资者占比过高带来的股本集中度高的问题在新三板同样存在。我们坚持认为,新三板流动性的问题的最大矛盾是“一个非公开发行的市场期望去匹配一个公开交易的市场”。根据我们的不完全统计,以2016年中报公布的数据计算,新三板挂牌企业中前十大股东持股比例分别超过60%、70%、80%、90%的公司占比数依次为98.9%、96.9%、91.5%、80.3%。新三板股权高度集中的状况是导致了市场流动性匮乏的关键因素。主板市场IPO提速以及限制再融资政策对新三板市场的意义是加大了三板优质公司未来单次发行突破35人的概率,这对于改善新三板市场的流动性具有重大意义。股本的扩大、股权的分散,才能使得投资者门槛的降低和竞价交易机制的引入发挥更大的效能。

声明

原文来自“胡雅丽/叶倩瑜 CITICS新三板研究”

我们倡导原创,保护原创,绝不侵权。我们十分喜爱作者的文章,如果作者有任何疑问可与我们联系。